En teoría, vivimos en una era de libertad de expresión. En la práctica, cada opinión que se sale del guion parece una provocación. No debatimos para entender, sino para ganar. Y los medios, lejos de corregir esa tendencia, parece que busquen agrandarla.

Hoy no se premia al entrevistado que aporta matices con hechos racionales o que invita a reflexionar, sino al que genera el clip más polémico. Los titulares ya no buscan informar, buscan dividir. En un plató o una entrevista, el objetivo rara vez es comprender: es desacreditar, interrumpir, llevar al error o sacar una frase de contexto.

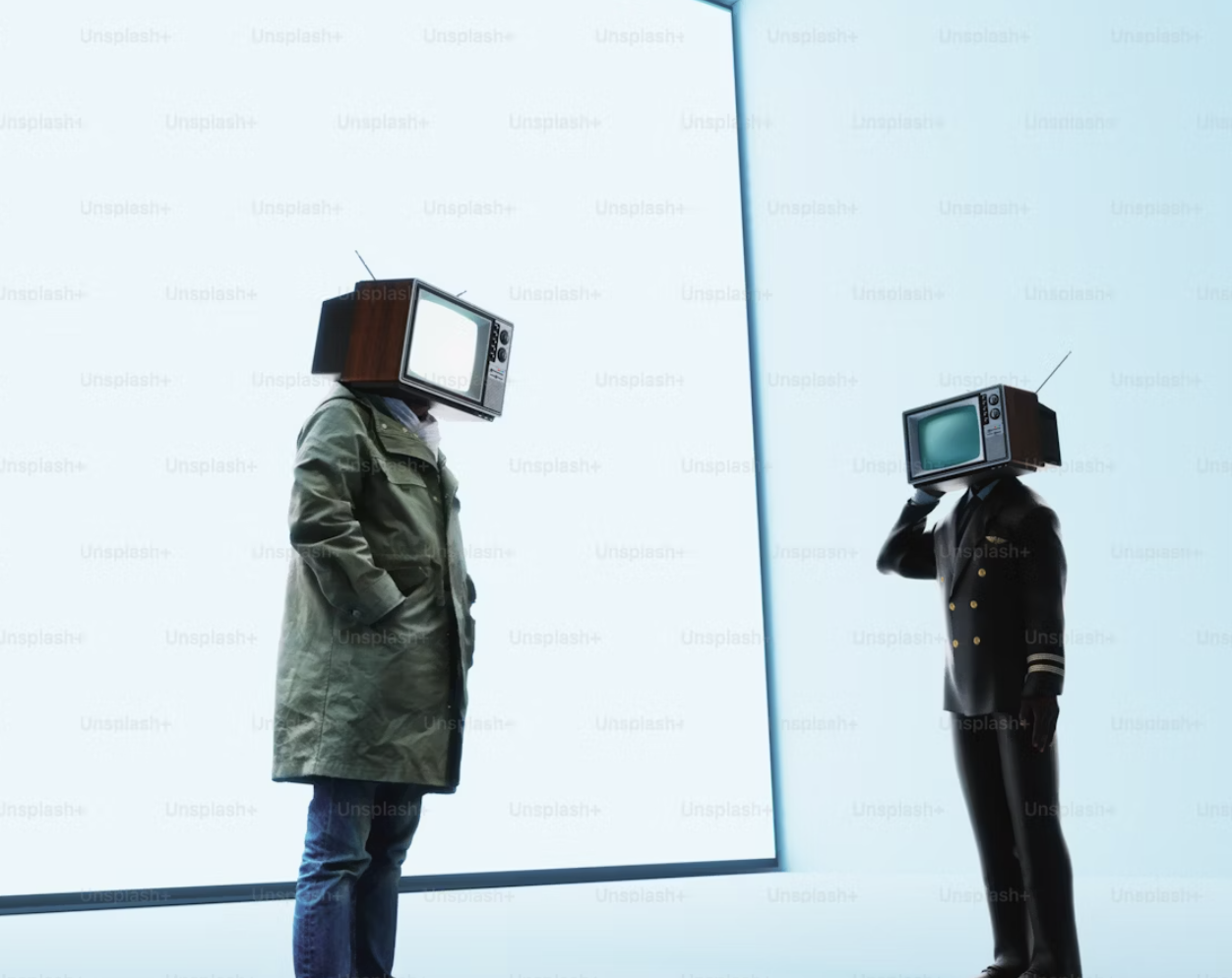

El periodista deja de ser mediador para convertirse en adversario, y el espectador, en juez.

Esto tiene mayores consecuencias de las que parece. Cuando cada conversación se convierte en un ring, dejamos de escuchar. Cualquier idea fuera de la corriente dominante se percibe como una amenaza, no como una oportunidad para ampliar el pensamiento. Y ese clima emocional, alimentado por la desinformación y los algoritmos, destruye la empatía y refuerza los sesgos.

El problema no es solo mediático, sino cultural. Nos hemos acostumbrado a consumir información como si fuera entretenimiento. Cuantos más conflictos y etiquetas (“facha”, “progre”, “negacionista”, “woke”), más clics. Pero menos entendimiento.

Lo paradójico es que muchas de las personas que “odian al otro lado” ni siquiera odian: simplemente están desinformadas, o atrapadas en una cámara de eco diseñada para reafirmar su visión del mundo.

Mientras tanto, los medios, presionados por audiencias y algoritmos, continúan simplificando el pensamiento humano en 15 segundos de indignación.

Quizá no se trata de odiar al que piensa distinto, sino de aprender a distinguir cuándo una conversación ha sido manipulada y poder recuperar el diálogo real.